Histoire de la psychochirurgie III

Vers des chirurgies plus sélectives

Un an avant ce couronnement s’est tenu, à Lisbonne, le premier congrès mondial de psychochirurgie organisé par Freeman, où se sont réunis les représentants de vingt-huit pays. Cette manifestation en hommage à Moniz, avec en filigrane le soutien à sa candidature pour le prix Nobel, sera l’occasion de dresser un bilan des différentes techniques de lobotomies émergentes à la surface du globe. En marge de ce symposium, lors du discours de réception de Freeman à l’Académie des Sciences du Portugal, Moniz reconnaîtra : « Je ne sais ce qu’il adviendra de la leucotomie cérébrale comme traitement. Il est probable que, tôt ou tard, elle soit remplacée par des méthodes meilleures et plus sûres ». Car si le principe de la psychochirurgie rencontre de moins en moins de détracteurs, les débats s’orientent dorénavant entre tenants de la leucotomie bilatérale standard selon Freeman et ceux préconisant des gestes moins délabrants. De nombreux neurochirurgiens ont en effet observé, comme le déplore Le Beau, « une modification trop grande et d’ailleurs souvent imprévisible de la personnalité globale du sujet » lors de la leucotomie classique bilatérale. Cette détérioration sera désormais connue sous le nom de « syndrome post-leucotomie » associant « incontinence urinaire, égocentrisme, indifférence et puérilité du malade ». Le psychiatre suédois Rylander sera l’un des premiers, dès 1939, à s’alarmer de ces complications et à en quantifier l’ampleur par des tests psychotechniques. Un nombre croissant de neurochirurgiens américains et européens s’orienteront, au fil des ans, vers des gestes beaucoup plus précis et moins invasifs de chirurgie frontale sélective.

La topectomie : de la section à l’ablation

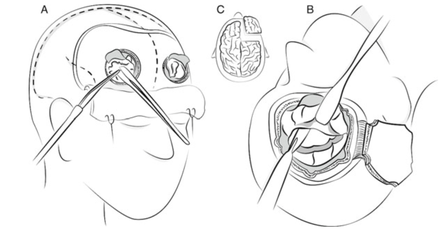

Afin de tenter de prévenir la survenue d’une détérioration cognitive et cette mutilation de la personnalité, William Scoville, de Yale, défendra une intervention plus ciblée : la technique dite de la section sous-corticale orientée prenant pour cible les fibres de connexions du cortex préfrontal et du gyrus cingulaire , cette structure intervenant, selon les données alors récentes de l’expérimentation animale, dans le contrôle des émotions, de la douleur et de l’anxiété. Cette technique sera popularisée en France sous le terme de « topotomie » par D. Ferey.

La cingulectomie, une cible prometteuse

Le geste de cingulectomie proposé à peu près dans le même temps, en 1948, par le neurochirurgien britannique Cairns, l’Américain Scoville et le Français Le Beau, s’adressera aux patients souffrant d’agitation psychomotrice. En effet, dès 1937, les travaux de James Papez suggèrent que le gyrus cingulaire, l’amygdale et l’hippocampe font partie d’un même circuit impliqué dans les émotions : le « système limbique ». Les expérimentations animales, menées par Paul Mac Lean, ont montré que des lésions ciblées d’une de ces structures rendaient les animaux plus dociles. L’objectif de cette intervention, au travers d’une destruction partielle du gyrus cingulaire, surtout de sa partie antérieure (aire 24), est de lutter contre les états d’agitation et de violence indépendants de l’anxiété, la topectomie standard demeurant la référence devant un tableau d’anxiété.

La thalamotomie, un geste à l’origine de la stéréotaxie moderne

À Philadelphie, Wycis et Spiegel préconisent la thalamotomie car, comme l’explique Paillas, pionnier de la neurochirurgie marseillaise : « Alors que les leucotomies se proposent d’interrompre le circuit thalamo-frontal et que les topectomies suppriment le pôle cortical de ce circuit, la thalamotomie a pour objet de détruire l’autre pôle, de ce même circuit, au niveau médiodorsal du thalamus ». Cette cible sera reprise, en France, surtout par David et Talairach. « Dans cette intervention, poursuit Paillas, plus complexe, la radiographie, la ventriculographie et l’électroencéphalographie sont combinées pour repérer avec précision la position d’une aiguille dans le thalamus, à l’extrémité de laquelle on pratique une électrocoagulation ». Cette intervention entrera dans l’histoire de la neurochirurgie, non pour ses résultats, proches de ceux des méthodes précédentes, mais en raison de l’avancée technique qu’elle suscitera. Afin d’accéder avec précision au niveau du noyau dorso-médian, Spiegel et Wycis mettront au point un appareillage sophistiqué reposant sur le crâne du malade, le cadre stéréotaxique. L’originalité ne tient pas tant dans l’innovation matérielle, déjà décrite en 1908 et peu utilisée, que dans la méthode qu’ils adoptèrent. Pour la première fois, les données de la radiologie allaient être utilisées pour déterminer les coordonnées de la cible à atteindre. Avant Spiegel et Wycis, les rares neurochirurgiens utilisant cet appareillage s’étaient basés uniquement sur les repères osseux crâniens pour guider leurs gestes. Ces reliefs variant d’un individu à l’autre, l’imprécision était de mise.

La capsulotomie antérieure, une intervention toujours en vigueur

Les travaux anatomiques de Wyeis et de Meyer ayant établi que les fibres du cortex frontal convergeaient vers le thalamus au niveau d’une région connue comme étant le bras antérieur de la capsule interne, Talairach et le Suédois Leksell proposeront de cibler, en 1949, par cette nouvelle technique de stéréotaxie, ce bras antérieur. Ce geste, du fait de sa précision et de ses résultats cliniques satisfaisants, demeure la seule de ces interventions dites « de chirurgie frontale sélective » à être pratiquée de nos jours, nous y reviendrons.

Enregistrement, stimulation et électrocoagulation frontale

À Philadelphie, Spiegel et Wycis, trois ans après la mise au point de leur cadre stéréotaxique, ont eu l’idée, avant de réaliser la lésion d’une structure anatomique cible, d’effectuer des enregistrements électriques ainsi que des stimulations électriques au niveau de cette région. Le but était, par les résultats des enregistrements et les manifestations cliniques observées, de confirmer que l’extrémité de l’instrument se trouvait bien au contact de la cible. À la même époque, suite à des expérimentations chez le chat et le singe, un élève de Fulton, le neurophysiologiste Delgado de Yale, proposera également une technique d’enregistrement et de stimulation cérébrale afin d’évaluer les possibilités thérapeutiques chez des patients psychotiques. Dans tous ces travaux, la mise en place de l’électrode sera transitoire, durant plusieurs semaines parfois, et servira autant à enregistrer qu’à induire des lésions, par un mécanisme d’électrothermocoagulation lors du retrait de l’électrode. Par cette technique, Delgado effectuera des lésions des lobes frontaux chez une dizaine de patients mais, curieusement, n’en rapportera pas les résultats cliniques. À Bristol, Cooper et Crow réaliseront le même type d’intervention, avec des électrodes implantées selon le trajet d’une leucotomie préfrontale, chez des patients souffrant de trouble anxieux. De part et d’autre de l’Atlantique, une centaine de patients souffrant de pathologie psychiatrique, mais aussi de douleurs chroniques irréductibles seront ainsi implantés, parfois pendant des mois, avec un suivi et des résultats extrêmement variables.

La mise à l’index

Durant une dizaine d’années, de 1945 à 1955, la psychochirurgie aura connu son âge d’or avec, pour point d’orgue, l’attribution du prix Nobel à Moniz. Néanmoins, les critiques envers les premières techniques délabrantes, qui se murmuraient déjà en 1939, commenceront à se faire entendre au début des années 1950, pour devenir, vers 1955, de plus en plus bruyantes. Le monde médical et l’opinion se montreront d’autant plus attentifs à ces critiques qu’au même moment les progrès de la neuropharmacologie — avec la découverte des neuroleptiques — offriront, enfin, une véritable alternative efficace, et surtout réversible. De 1955 à 1975, les pouvoirs législatifs de plusieurs pays voteront l’interdiction pure et simple de la psychochirurgie, tels l’Allemagne et le Japon et de nombreux États des États-Unis. En France, au Royaume-Uni, en Suède, en Espagne, en Inde, en Belgique, aux Pays-Bas et dans quelques États américains, sa poursuite discrète sera encadrée. Cette première période de la psychochirurgie, le psychiatre toulousain J. Laborié la résumera ainsi : « Orientée initialement sur des indications trop larges et parfois illusoires, plus ou moins abandonnée après l’essor des chimiothérapies, dépourvue sur le plan scientifique de bases neuropsychologiques sûres, choquante pour certains par le caractère irréversible de son action, cette méthode ne devait-elle pas obligatoirement se heurter à de nombreux médecins et voir se dresser contre elle de nombreuses oppositions ? » [81]. Le neurochirurgien membre de l’Académie de Médecine, G. Lazorthes, de conclure : « La psychochirurgie souleva des controverses passionnées, tenants et opposants s’affrontèrent sur des problèmes moraux, religieux, médicaux. Comme pour beaucoup de thérapeutiques de pointe, l’engouement fut excessif, les indications parfois abusives. Après le flux vint le reflux et l’abandon a été excessif lui aussi. Nous avons connu cela en d’autres domaines de la médecine ». Les publications se feront plus rares, moins enthousiastes et plus critiques devant des statistiques mieux assises.

Les excès de Freeman

La responsabilité de Freeman semble incontestable dans les abus et dérives de la psychochirurgie à cette époque. Ayant rendu le geste de lobotomie aussi rapide que facile par la voie transorbitaire, il va contribuer à populariser cette technique qui dorénavant s’effectuera, en moins d’un quart d’heure, au cabinet d’un praticien. L’intervention, on l’a vu, n’est d’ailleurs plus réalisée sous anesthésie générale mais dans les suites d’une séance d’électrochocs qui plonge le sujet dans la stupeur voire l’inconscience durant quelques minutes. La diffusion de cette technique déjà aveugle et grevée d’une lourde morbidité auprès de praticiens dénués de compétences chirurgicales, en alourdira le bilan. Le psychiatre de Washington effectuera près de quatre mille interventions similaires, soit environ 10 % de celles réalisées aux États-Unis, la dernière ayant lieu en 1967 à l’Herrick Memorial Hospital de Berkeley. Aux détracteurs de la lobotomie, Freeman, excellent communicant, opposera souvent que les complications rencontrées sont essentiellement le fait de l’ancienne technique de lobotomie, la sienne étant de moindre agressivité. Il est vrai que le geste, simple et rapide, dont Freeman se fait l’avocat, offrait l’illusion, en l’absence de trépanation et de plaie visible, d’une relative innocuité. Sans registre ni suivi systématisé, ce n’est que tardivement que l’on mesurera l’ampleur des drames provoqués par la lobotomie transorbitaire.

Une prise de conscience douloureuse

En 1949, année de la remise du prix Nobel à Moniz, apportant par là même une caution scientifique indiscutable à la lobotomie frontale, un article de Newsweek se fait l’écho d’une vive altercation survenue lors d’un symposium de la Société américaine de psychiatrie à Washington, opposant Freeman à Lewis. Ce dernier, directeur du New York State Psychiatric Institute et praticien reconnu, s’interroge : " Le fait de calmer un patient doit-il être considéré comme un traitement ? Le but de tout cela n’est-il pas, surtout, de rendre le travail des soignants plus tranquille ? Je deviens de plus en plus préoccupé par le nombre de zombies que ces interventions génèrent. La pratique de la lobotomie est en train de créer davantage d’handicapés mentaux qu’elle n’en soigne, et cette pratique doit être bannie avant que nous n’ayons rendu une partie de la population démente". L’année suivante, Hoffman, psychiatre en chef du service des Anciens Combattants, conclut : « L’évaluation des résultats post-lobotomie dépend de la référence que l’on considère et, si l’on prend pour comparaison l’état clinique du patient avant l’aggravation de sa psychose, tous les cas traités sont à considérer comme des échecs. Nous sommes en train de substituer les psychoses par des déficiences mentales » . Après ceux du Suédois Rylander, les travaux de deux psychologues de l’université Mc Gill à Montréal, Rosvold et Mishkin, sur un groupe d’anciens combattants canadiens lobotomisés, confirment une très nette diminution du quotient intellectuel (QI) de ces derniers après l’intervention. Pour la première fois, cette étude est rendue possible par l’existence de résultats de tests de QI réalisés avant l’intervention, lors de visites médicales au moment de l’incorporation des soldats. En France, le psychiatre Baruk, farouche adversaire dès les premières heures de la psychochirurgie, se fait de plus en plus entendre et s’indigne le 2 juillet 1953 devant la Société française de neurologie que « ces interventions sont de véritables mutilations surajoutant aux troubles primitifs d’autres troubles parfois extrêmement graves ». Trois ans plus tôt, le psychiatre portugais Barahona- Fernandes brossait le tableau de la personnalité du lobotomisé marquée par « une tendance euphorique associée à une certaine labilité émotionnelle avecperte d’initiative et infantilisme ». Les premières études rétrospectives qui vont être publiées au milieu des années 1950 dressent un état des lieux sévères de la lobotomie standard et, comme le relate J.-N. Missa : « Le bilan est loin d’être positif. En 1955, des dizaines de milliers de personnes (y compris des enfants) ont reçu un traitement psychochirurgical. Ces opérations soulèvent des problèmes éthiques évidents. Elles reposent sur des connaissances physiologiques assez sommaires. Les indications opératoires sont souvent appliquées sans discernement, incluant quasiment toutes les pathologies mentales. De plus, les résultats sont décevants : peu d’amélioration, nombreux décès opératoires, effets secondaires majeurs (apathie, perte de spontanéité, amnésie, altération diverse de la personnalité) » .

L’espoir né de la neuropharmacologie

Dans la préface de son ouvrage, paru en 1954, Le Beau déclarait : « La psychochirurgie est née des insuffisances de la thérapeutique traditionnelle : nous espérons bien qu’un jour elle sera remplacée par des méthodes plus subtiles et réversibles, pharmacodynamiques par exemple ». Car effectivement, la découverte deux années auparavant d’une nouvelle molécule, la chlorpromazine, aux effets sédatifs mais non hypnotiques, portera un coup d’arrêt au développement de la psychochirurgie. En 1950, sous la direction du chirurgien militaire français Henri Laborit, cette molécule est développée et expérimentée à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Les psychiatres Jean Delay et Pierre Deniker publieront en 1952 des résultats préliminaires encourageants obtenus chez des patients psychotiques. Dans un premier temps, ce neuroleptique, le premier du genre, se propagera sur le vieux continent, Deniker sillonnant les asiles d’Europe avec des échantillons de chlorpromazine. Rapidement, il gagnera l’Amérique du Nord, avec l’un de ses promoteurs le psychiatre canadien Heinz Lehmann, où il sera rapidement adopté sous le nom commercial de Thorazine®. Son efficacité et surtout son caractère réversible, contrairement aux interventions de lobotomie, lui permettront, dès 1954, d’obtenir son autorisation de mise sur le marché américain et de rencontrer un large succès. En peu de temps, la chlorpromazine sera prescrite à plus de deux millions de patients. L’utilisation à très grande échelle de cette molécule et son succès ouvriront la recherche vers d’autres médicaments avec, en 1959, l’halopéridol, présentant l’avantage d’être davantage incisif que la chlorpromazine.

Un renouveau timide et rapidement contesté

Alors que grandissent les espoirs suscités par les progrès de la neuropharmacologie, l’opinion va, presque simultanément, prendre conscience des dérives que connaît la psychochirurgie. Il y aura l’adaptation au cinéma d’une pièce de Tennessee Williams, Soudain, l’été dernier, en 1959, dans laquelle l’un des personnages persuade un jeune neurochirurgien de pratiquer une lobotomie sur sa nièce, avec l’intention dissimulée que celle-ci devienne incapable de révéler un terrible secret. En 1962, la nouvelle de Ken Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou, connaît un succès gigantesque. Le romancier y raconte les déboires d’un homme rebelle et sympathique enfermé, à tort, dans une institution psychiatrique. Le turbulent héros sera rendu docile et désincarné par les électrochocs puis la lobotomie. L’adaptation cinématographique par Milos Forman et avec Jack Nicholson, deviendra à son tour un succès planétaire couronné par l’Oscar du meilleur film en 1975. Au fil des années, le ton de la presse se montrera de plus en plus critique.

Un renouveau timide et rapidement contesté

La psychopharmacologie connaîtra à son tour son heure de gloire. Après la découverte des neuroleptiques, ce sera, dès 1957, les premières molécules d’antidépresseurs mises au point suite à des études portant sur les dérivés histaminiques. Viendra la commercialisation du premier anxiolytique, le Librium® puis du Valium® en 1963. Toujours à cette époque, l’efficacité des sels de lithium dans le traitement de la maladie bipolaire sera établie. À ces incontestables progrès succédera, au début des années 1970, une phase de stagnation de la pharmacologie. Celle-ci s’accompagnera d’une prise de conscience de certains des effets indésirables et des limites de ces nouvelles molécules. En 1970, Le Beau soulignait : « Il est d’ailleurs intéressant de remarquer, qu’à l’heure actuelle, nous recommençons à recevoir des propositions de cas pour une psychochirurgie éventuelle : ce sont, en effet, les échecs des nouvelles thérapeutiques médicales qui naturellement, sont de plus en plus nombreux au fil des années ». La neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique, à ce moment, s’est perfectionnée et les erreurs du passé ont été analysées. Toujours dans les Cahiers de Médecine, le neurochirurgien de l’hôpital Lariboisière puis de la Salpêtrière prône une « psychochirurgie frontale sélective par opposition à la lobotomie classique relativement aveugle, donc dangereuse, mettant hors service une trop grande partie des lobes frontaux, donc mutilante ». À la fin des années 1960, cette spécialité connaît donc un regain d’intérêt. Un renouveau qui se traduira par l’organisation du Second Congrès international de psychochirurgie à Copenhague lors de l’été 1970. Rassemblant une petite centaine de participants, cette conférence fait suite, après vingt-deux ans d’interruption, au congrès de Lisbonne.

D’incontestables progrès techniques

Très tôt, dès les premiers travaux de Moniz, certains neurochirurgiens avaient compris que l’une des clefs de la réussite des interventions psychochirurgicales résidait dans leur caractère ciblé. L’expérimentation animale et, il faut bien le dire, une certaine forme d’« empirisme » chirurgical, ont ainsi permis d’affiner la cartographie cérébrale et d’isoler des cibles anatomiques déterminantes dans le traitement de pathologies psychiatriques, notamment le cortex cingulaire et le bras antérieur de la capsule interne. Au plan technique, cette période aura également été prolifique. La nécessité d’atteindre des cibles cérébrales, avec un maximum de précision et un minimum de dommage, aboutira au perfectionnement de la chirurgie stéréotaxique née des travaux de Spiegel et Wycis et de la contribution du Français Talairach. Avec ces techniques, et à l’aide d’atlas anatomiques réalisés à partir de travaux de dissection, il devient possible de pratiquer des lésions restreintes sur des zones très précises de la profondeur du cerveau. Ces procédures seront utilisées, au début, en psychochirurgie, puis rapidement dans de nombreux autres champs de la neurochirurgie, notamment dans le traitement des mouvements anormaux. Pour précises que soient ces nouvelles procédures chirurgicales, elles n’écartent ni le risque d’infection ni le risque d’hémorragie cérébrale. Le neurochirurgien suédois Lars Leksell aura l’idée, dès 1951, d’éviter ces complications en effectuant des lésions ciblées du tissu cérébral, non plus par un instrument mais grâce à un faisceau de protons produit par un cyclotron. Par la suite, ce principe de la radiochirurgie deviendra véritablement effectif mais plutôt avec des rayonnements gamma focalisés. Vingt ans plus tard, Leksell réalisera la première « gamma-capsulotomie » chez un patient souffrant de trouble anxieux majeur. La radiochirurgie connaîtra de multiples autres applications, notamment dans le traitement des tumeurs cérébrales, des malformations artérioveineuses ou de certaines formes d’épilepsie.

Des indications réduites et des résultats mieux évalués

Le timide renouveau de la psychochirurgie, au début des années 1970, sera plus encadré avec des gestes qui, cette fois-ci, resteront entre les mains des neurochirurgiens. Les interventions pour les pathologies psychiatriques seront réduites et les indications précisées. Outre le traitement des malades souffrant de douleurs dites irréductibles, deux principales indications se détacheront : les grands anxieux suicidaires avec état dépressif et les grandes névroses obsessionnelles. Pour la première catégorie, en France, la préférence ira plutôt à la topectomie bilatérale du cortex préfrontal (aire 10), tandis que, pour la seconde, le choix se tournera davantage vers la cingulectomie antérieure. Les tests neuropsychologiques et de personnalité45, non standardisés à l’exception du fameux QI, commencent à être pratiqués de manière systématique avant et après l’intervention. Au plan cognitif, les gestes sont moins délétères, comme le précise le neuropsychiatre parisien Gaches : « Nous n’avons pas observé [...] de détérioration intellectuelle post-opératoire. Ce point, important, est vérifié par la reprise de l’activité professionnelle antérieure en cas de succès, même lorsqu’il s’agit d’activité de haut niveau (ingénieur, professeur, homme d’affaires) et par le maintien des scores déterminant le QI aux tests ». Gaches et ses collaborateurs de la Salpêtrière observent que « chez un certain nombre de malades mentaux, les scores se sont améliorés vraisemblablement par suppression de la pseudo- détérioration liée à la maladie et par amélioration de ce que les psychologues appellent «l’efficience» ». Concernant les modifications de l’humeur et les mutilations de la personnalité jadis observées, la même équipe conclut : « Sur le plan thymique nous n’avons jamais observé (en dehors de la phase post- opératoire) la désinhibition, le « sans-gêne » complaisamment décrit dans les suites de lobotomies excessives. Il semble cependant qu’un certain nombre de sujets soient plus égoïstes et moins dociles à leur entourage dans certains cas d’interventions portant sur la convexité [topectomie de l’aire 10, NDLA]. En matière de psychose obsessionnelle, nous avons bien l’impression que le sujet est libéré de ses obsessions et de ses rites sans que le fond, la structure psychasthénique, soient réellement changés. Nos succès incomplets dans ce domaine montrent d’ailleurs la persistance, sur un mode atténué, des mêmes thèmes obsessionnels, amputés de l’obligation combien stérilisante des rites ». Selon le type de gestes, des complications postopératoires d’une durée variant de trois jours à six semaines sont observées : euphorie, excitation et troubles sphinctériens lors des topectomies du cortex dorsolatéral ; inertie, apathie et mutisme lorsqu’il s’agit du cortex orbitofrontal ; diminution des gestes et des paroles spontanés, docilité excessive, et notable indifférence émotionnelle dans les suites de procédures cingulaires. Dans bien des travaux, la rigueur scientifique aurait imposé que les résultats cliniques fassent l’objet d’un suivi plus régulier et à plus long terme46. De même, le recours à des échelles reproductibles et standardisées, d’un centre à l’autre, fait souvent défaut et rend problématique la comparaison des séries entre elles. Pour cette dernière raison, nous y reviendrons, il devient illusoire de vouloir tirer des conclusions globales des interventions effectuées à cette époque.

De nouveaux dérapages avec la stimulation cérébrale

Dès le début des années 1950, nous l’avons évoqué, l’enregistrement et la stimulation des structures cérébrales profondes ont été effectués chez de rares patients souffrant de maladies mentales et de douleurs rebelles. Ces travaux ne sortirent pas du domaine de l’expérimentation, et produirent des résultats cliniques dans l’ensemble décevants. Au début des années 1970, à la Nouvelle-Orléans, le Programme de recherche sur la stimulation électrique du cerveau mené à l’université de Tulane commença à soulever de préoccupantes questions éthiques. Lancé en 1950 par le psychiatre Heath, il se concrétisa par l’implantation d’électrodes cérébrales chez plus d’une centaine de patients affectés de pathologies très variées : schizophrénie, névrose, obésité, narcolepsie, trouble agressif, épilepsie. Les cibles cérébrales furent multiples, comme le cervelet ou l’amygdale, mais avec un intérêt marqué pour l’aire septale. Heath avait observé, au hasard des implantations, que la stimulation de cette région provoquait des états de « plaisir et motivation sexuelle«. Constatant qu’une autostimulation de cette zone provoquait d’agréables sensations chez certains de ses « patients », il entreprit de modifier leurs comportements par une technique soi-disant du renforcement positif . S’ensuivirent des projets douteux, comme celui, en 1972, de transformer le penchant homosexuel d’un homme schizophrène, en un comportement hétérosexuel . Étonnamment, peu de voix dans la communauté médicale s’élevèrent pour condamner ces dérives, à l’exception d’un psychiatre, l’Américain Breggin, qui n’hésita pas à qualifier ce programme de « crime contre l’humanité » , et du neurochirurgien nordique Laitinen, qui, nous le rappelle Hariz [160], écrira cinq années plus tard : « Il n’y a pas de doute que, dans cette étude, tous les principes de base de l’éthique ont été ignorés. La responsabilité éthique des éditeurs qui ont accepté de publier ce type de publication devrait également être discutée » . En revanche, le traitement médiatique des travaux de Delgado fut différent : quelques années auparavant, dans une arène de Cordoue, le neurophysiologiste de Yale défraya la chronique en parvenant à stopper, à distance, la charge d’un taureau par des électrodes intracérébrales [162]. Le New York Times, à sa Une, qualifiera la démonstration de Delgado comme « la plus spectaculaire jamais réalisée de modification délibérée du comportement animal grâce au contrôle du cerveau de l’extérieur ». En 1970, à la sortie de son ouvrage Physical Control of the Mind, dont le sous-titre Toward a Psychocivilized Society dispense de traduction et de commentaire, Delgado fit à nouveau les titres d’une presse, cette fois-ci moins laudative. Présentant ses travaux sur la modification du comportement des singes par des électrodes implantées, l’ancien élève de Fulton appelle de ses vœux une société « psychocontrôlée », les progrès de la « neurotechnologie » devant permettre l’avènement d’« un homme moins cruel, plus heureux et meilleur ». En 1970, l’ouvrage Violence and the Brain du neurochirurgien Mark et du psychiatre Ervin déclenche une vive controverse. Ces deux chercheurs d’Harvard prétendent que le comportement de certains individus dangereux serait lié à un dysfonctionnement de leur circuit limbique, et qu’une intervention chirurgicale leur permettrait de revenir dans le « droit chemin ». Le Washington Post relate en 1972, à sa Une, que des interventions de psychochirurgie ont été réalisées dans la prison californienne de Vacaville sur trois délinquants récidivistes. Dans le même temps, une violente polémique juridique éclate. C’est « le jugement G. Kaimowitz » faisant suite à l’attribution, par l’État du Michigan, de fonds de recherche pour le traitement psychochirurgical des délinquants sexuels. L’opinion, à cette période, deviendra extrêmement critique à l’égard de cette perspective, même fantasmatique, d’un individu « psychocontrôlé ». Les révélations des années 1960 sur le drame des lobotomies sont encore proches, mais surtout, en dix ans, les mentalités ont évolué. En Occident, à la fin des années 1960, un fort mouvement contestataire s’est répandu, dénonçant l’emprise d’une société policière qui voudrait faire rentrer dans le rang les individus considérés comme déviants et parmi eux, les fous. Cette époque est également celle où le mouvement de l’« antipsychiatrie » est à son apogée et où l’on fustige le pouvoir psychiatrique disciplinaire, la « flichiatrie » . La sortie dans les salles obscures, à cette époque, de deux succès planétaires, Orange Mécanique de Kubrick et Vol au-dessus d’un nid de coucou de Forman, exacerbera la méfiance à l’encontre d’une spécialité tout juste convalescente. Aux États-Unis, le psychiatre Breggin prendra la tête de cette protestation pour dénoncer, avec virulence, les abus et dangers potentiels de la psychochirurgie. Très vite, il sera rejoint dans ce mouvement contestataire par le sénateur Gallagher. Ces deux signataires déposeront, dès 1972, devant le Congrès américain, deux rapports visant à interdire la psychochirurgie aux États-Unis.

Les conclusions inattendues d’un rapport américain

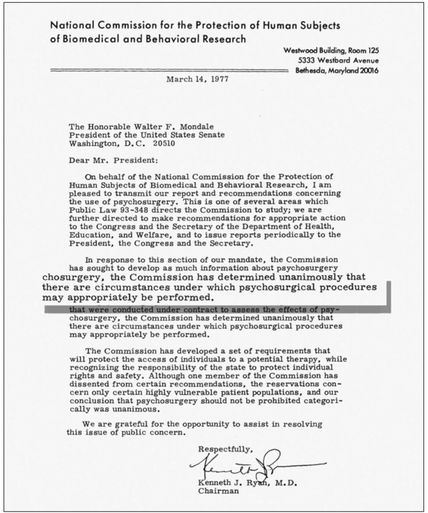

À la réception de ces deux rapports et devant l’émoi considérable suscité par le film de Forman, une commission fédérale, la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, ordonnera la création d’une commission d’enquête fédérale présidée par un psychiatre de l’université d’Harvard, Ryan. Cette décision du Congrès américain de diligenter une enquête s’intégrera dans un vaste mouvement législatif destiné à encadrer plus étroitement la recherche médicale, à un moment où l’Amérique découvre le scandale de l’étude de Tuskegee.

Les conclusions de ce rapport se baseront sur le travail de deux équipes indépendantes : l’une menée par les psychiatres Mirsky et Orzack de l’université de Boston visant à évaluer l’efficacité et la sécurité des interventions de psychochirurgie, l’autre conduite par Teuber et Corkin du Massachusetts Institute of Technology (MIT) portant davantage sur une évaluation prospective, notamment de la cingulotomie. Ces études, basées sur des entretiens et des tests neuropsychologiques auprès d’un nombre limité de patients, concluront : « (1) plus de la moitié des malades se sont améliorés de façon significative, quelques-uns se sont aggravés ou sont demeurés inchangés ; (2) aucun des patients examinés ne souffre de trouble neurologique ou psychologique attribuable à la chirurgie ».

L’historien E. Valenstein sera chargé de rendre une synthèse de la littérature scientifique, elle aussi favorable. En 1977, cette commission d’enquête, initialement constituée afin de condamner la psychochirurgie en vue de l’interdire, rendra au président des États-Unis un verdict inattendu : « [Ces] études semblent aller à l’encontre de l’idée qui voudrait que toutes les formes de psychochirurgie soient dangereuses et inefficaces. La Commission a considéré qu’il existait des preuves tangibles pour affirmer que la psychochirurgie était en mesure de traiter certaines maladies ou symptômes. Pour cette raison, et parce que les déviances de la psychochirurgie peuvent être prévenues par des règlements appropriés, la Commission ne proscrit pas la pratique de la psychochirurgie ».

En conséquence, la commission assortira ses conclusions de plusieurs recommandations. Parmi elles, l’interdiction de procéder à des gestes sur des mineurs, des prisonniers ou toute personne incapable de donner un consentement libre et éclairé. Les experts recommanderont également que ces interventions soient réalisées au sein de structures habilitées et par des équipes multidisciplinaires.

Dr Marc Lévêque (Illustration : Chapodesign) - Extrait de Psychochirurgie